二人展

2024 01 11

陶芸の谷本貴君と二人展を開催します

2024.1.19(金)-27(土)

HULS GALLERY TOKYO

東京都港区赤坂6-4-10 2F

よろしくお願いいたします

MASARU KAWAI

2024 01 11

陶芸の谷本貴君と二人展を開催します

2024.1.19(金)-27(土)

HULS GALLERY TOKYO

東京都港区赤坂6-4-10 2F

よろしくお願いいたします

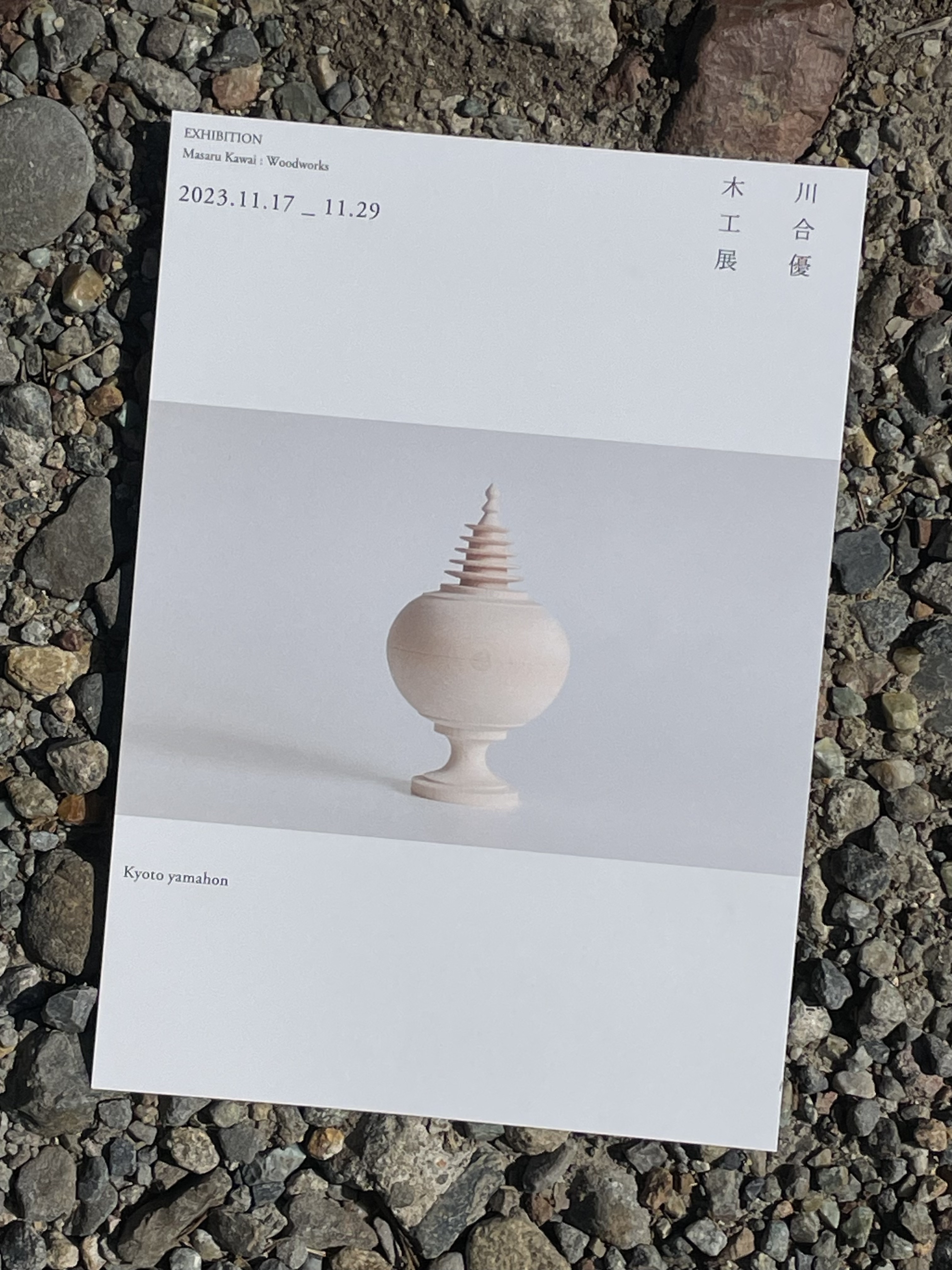

2023 10 28

京都やまほん

11.17-11.29

今回は、絵画や立体作品など、新しい取り組みのものも作っています。

在廊日は初日です

2023 07 20

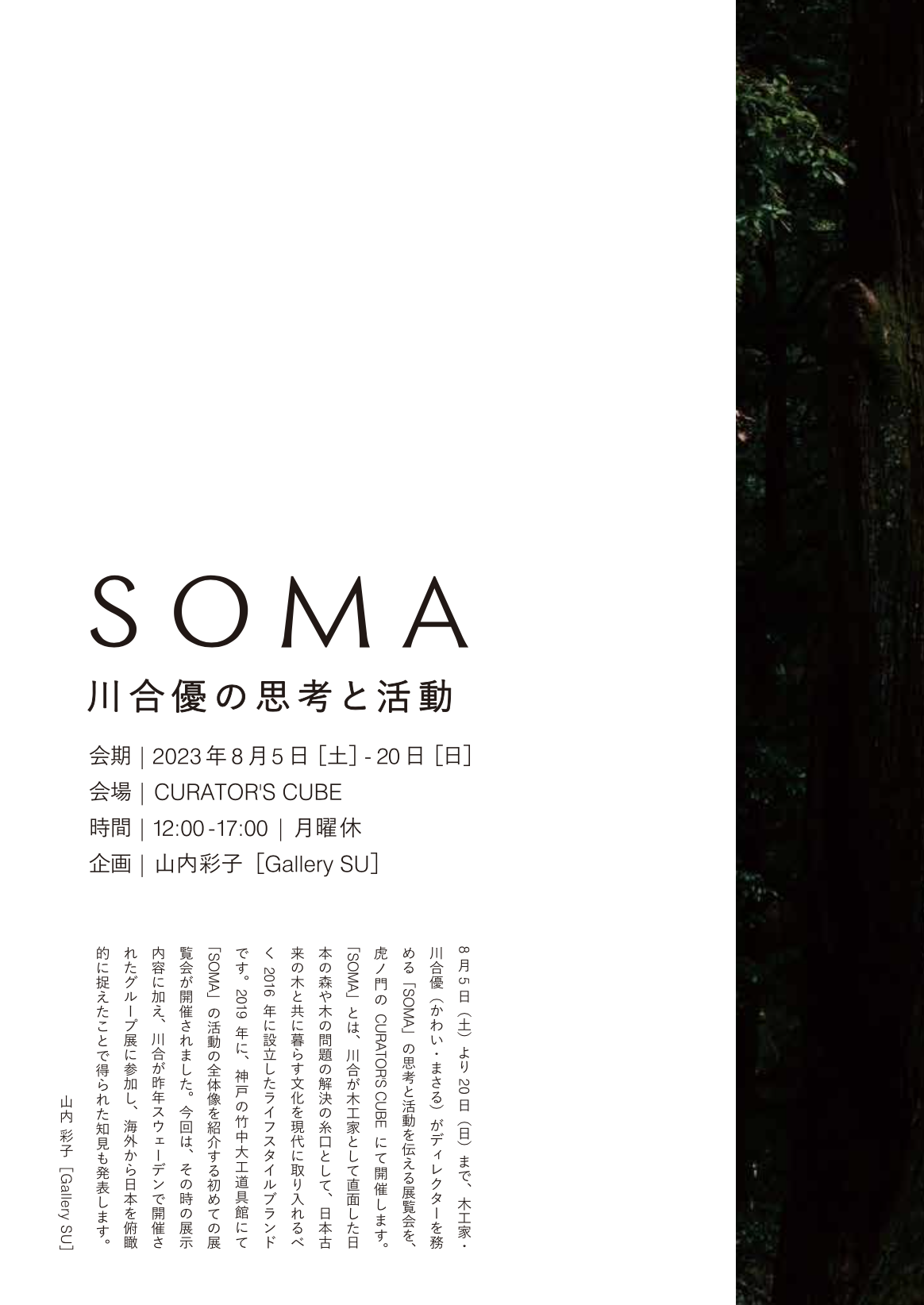

個展のご案内です。

日時;2023.8.5-8.20

会場;CURATOR’S CUBE

東京都港区西新橋2-17-1 八雲ビル3F

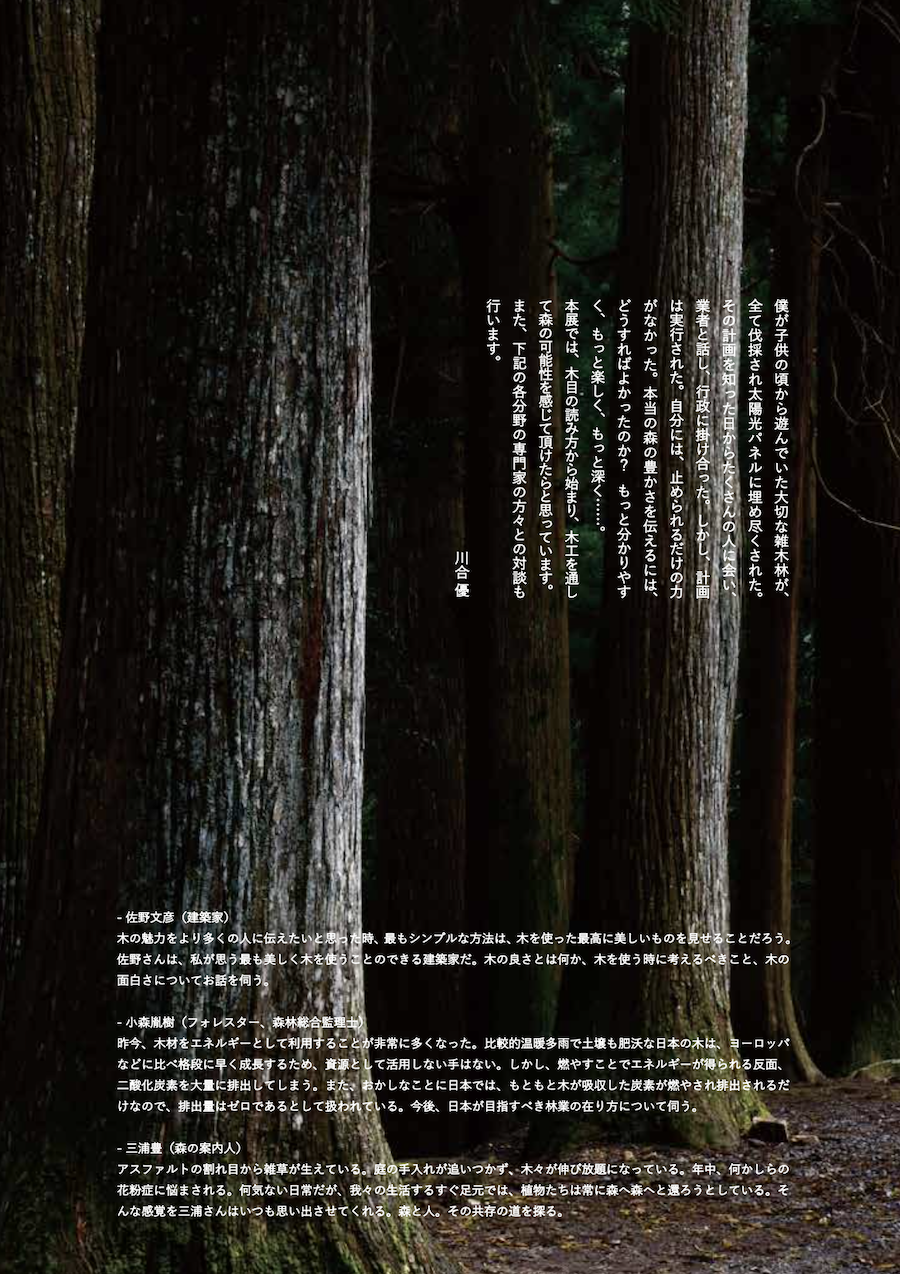

今回は2016年にSOMAの活動を開始し、2018年の竹中大工道具館道具館での個展、2022年にストックホルムでの展示と継続してきた中、今の時点での活動の再総括という立ち位置での展示会となります。

もっと森や木のことを多くの方々と共有するためにはどうしたらいいか?を主点に置いた展示となります。

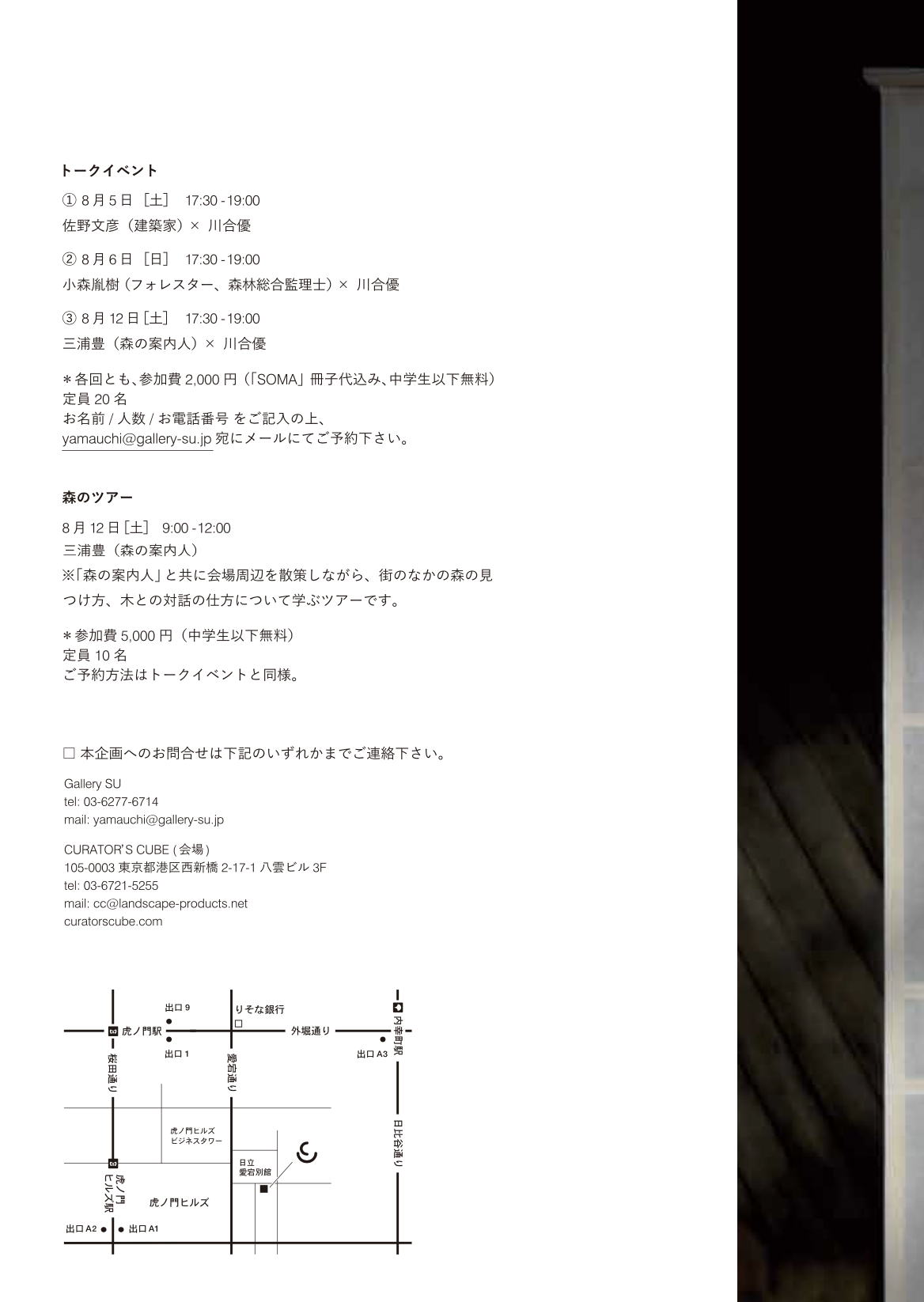

また関連イベントとして、建築家の佐野文彦さん、フォレスターの小森胤樹さん、森の案内人の三浦豊さんとのトークショーや、三浦さんの東京の森を歩くツアーもございます。

ぜひ多くに方にご覧いただければと思います。

在廊予定;8/5,6,12

2023 01 03

明けましておめでとうございます

ゆっくりした正月休みを過ごしておりました。

昨年を振り返れば、杉・檜の良さをより多くの方々に伝え、安すぎる国産材価格の見直しに少しでも貢献できる制作を、と始めたSOMAの取り組みでしたが、コロナやウクライナ侵攻に起因する日本産木材の価格高騰などがあり、今自分は一体何をすべきなのか、揺らいでしまった年でもありました。

しかしスウェーデンでの展示機会もあり、外側から日本を見ることが出来たことで、少し整理できた気がします。

今年は自然、資源、環境などの分野をより勉強し、理想とする山の姿を明確にし、そのための制作、活動を深化させていきたいと思っております。

個展、グループ展は京都、東京、台湾で開催予定です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

(スウェーデン報告もボチボチアップしていきます)

川合優

2022 12 26

ミュージアムでの制作のため、ストックホルムへ電車で5時間かけて移動。

ネットで予約していた列車は急遽運休になったらしく、慌てて別の便を予約し直す。

(全てのものがネット経由となり、駅の窓口は無人。こういうときに非常に困る。)

今回の旅は田舎からのスタートだったので、ストックホルムがものすごく都会に感じるが、港に出れば木造船の学校や制作現場があったりで、この国のものづくりへの愛情のようなものが伺える。

先日の工芸学校でも感じたが、日本は木の文化がまだ残っていると思っていたのは間違いなんではないのかと。もちろん国や行政や何らかの支援を受ける形のレベルでは残っているが、一般市民の心に残っているかといえば疑問で、でもこちらの国の人には確実にそれを感じることができる。

(それが普通すぎるがゆえに、日本のように工芸作家として食べていく難しさはある)

夜は同じ展覧会に参加のアーティストやパリから来たギャラリストと一緒に、伝統的なスウェーデン料理を食べに。

トナカイの肉と北極イワナを頂いた。どんな料理にもほぼベリーが添えられている。

とても美味しいのだが、身体が疲れていて眠くて仕方がない。

しかし、フランス人は本当に食べることが好きだな。

バーに飲みに行ってからレストラン行って、またバーに飲みに行く。食事中も突然歌が始まって強い酒で乾杯してまた食べる。

歌って踊って飲んで食べて。

なぜか100%でそれについていけない自分がどこかにいて悔しい。

2022 11 13

地元の工芸学校セーテルグランタンへ。

ここは家具づくりの基礎を学ぶ学校なのだが、木の伐採から鍛治仕事、アナログな道具での加工を学ぶ事ができる。

日本の職業訓練校などとは違い、工芸とは何か、という根本的な学びがここにはある。

素晴らしい。

その後、昨日とはまた違う民俗資料館へ。

まさに工芸学校でやっていたような加工からなる、家具や木製の食器があった。

日本と同じく、100年前までは生活の道具がほど全てと言っていいほど木からできている。

ベットは長さが1500mmほどしかない。ジャガイモの生産が始まる以前は、食糧事情が厳しく、スウェーデン人も小柄だったらしい。また、真横になって寝る習慣もなかったのだとか。

最後にサウナ。

村営のサウナがあり、300円ほどで2時間貸し切れる。目前には湖。

10月なのでもちろん恐ろしく冷たいが、サウナと湖の往復によって、体が自然に溶けていく感覚になる。これが北欧のサウナ文化なのだと思った。

日本でも琵琶湖や、川に近い場所では、充分に同じ経験ができると思う。

夜はこちらの芸大の先生のお宅でお世話に。